砀山县王引河“一断一策”实施方案

砀山县王引河“一断一策”实施方案

中都工程设计有限公司安徽分公司

二零二二年十二月

二零二二年十二月

砀山县王引河“一断一策”实施方案

1 总体思路

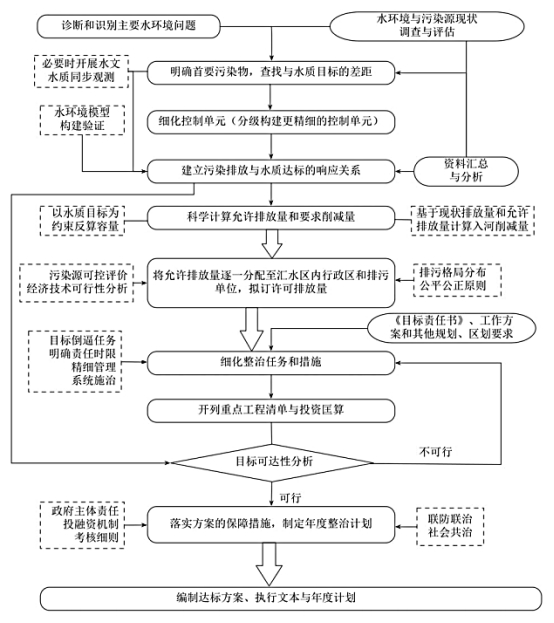

1.1 技术路线

技术路线图

技术路线图

1.2 工程思路

全面摸清断面汇水范围基础信息:以断面所在河湖为统领,全方位排查摸清断面所在河湖或上游河段主要支流、支沟支渠、重点污染源排口、雨洪排口、农田退水排口、水产养殖排口等污染物进入水体的口门以及水体上的闸坝等水利工程,形成排查清单。调查断面汇水范围内重点污染源、工业园区、集中式污水处理设施等,明晰“排污单位—排污通道—排污口—受纳水体”全过程路径。

厘清断面水生态环境问题症结:王引河为水质改善型,对水质改善型和水质波动型断面要逐月分析超标月份、超标因子,深入排查汇水范围内影响断面水质的主要水体、支流和排口,查清水环境现状,分析水质问题成因,厘清主要原因和次要原因,明确问题解决的优先次序,结合水质目标要求﹐提出与问题相对应的任务措施。

实施重点断面精细化管控:对水质改善型和水质波动型断面要全面开展一次主要支流、支沟支渠、重点污染源排口、雨洪排口、农田退水口、水产养殖排口及闸坝上的水质监测,监测指标为“9+X”。具体监测时间由各市依据排口主要污染来源,在汛前或汛中监测。在全面掌握主要入河水系水质状况的基础上,各市可在主要支流设置市控断面,在支沟支渠及各类排口开展不定期监测,形成“一断一网”的监测监控体系,重点侧重主要超标指标和汛前、汛中监测,具体监测指标和监测频次由各市结合实际自行确定。对于水质出现问题的排口,要加强分析溯源,必要时对重点排口安装水质在线监控设施。

建立健全断面信息档案:各市要加强与河长制相衔接,建立健全断面所在水体档案资料,不断补充完善河湖基础信息、图件资料、水质监测数据、水文监测数据、闸坝涵闸开启信息、重点污染源名录、相关治理方案、任务措施实施情况等等,完善形成“一断一档”,为断面水质改善及河湖水生态保护提供基础资料支撑。

具体采用采用“点”、“线”、“面”多空间结合,综合实施水质达标方案,从“点”上对直排生活污水进行截流处理,;从“线”上对河道进行底泥清淤等,解决内源污染;从“面”上,推进面源污染防治。

通过以上点、线、面的系统治理和上游、中游、下游的过程处理,提升水质。在河道水质达标的前提下,在河道构建主要以挺水和沉水植物为主的生态系统进一步提升河道的自净能力。

(1)遵照“上蓄、中带加固、下游疏导、河道疏浚与堤防加固相结合”的原则,搞好上游蓄水工程的除险加固,主干河道的清淤、清障,疏通河道,加固堤防,提高河道行洪能力。

(2)“兴利蓄水和防洪减灾相结合”的原则。随着砀山县农业生产的发展,河水资源日益紧张,枯水季节将不能满足工农业生产发展的需要。因此,需在砀山县利民河流域河道上,开挖疏导河道,提高防洪能力,同时,修建灌溉沟,充分利用水资源。

(3)“高标准、高起点、全面规划、分步实施、量力而行”的原则,将综合治理工程逐项落实,分年组织实施争取早日见效。

(4)全面开展农村生活污水治理,促进农村厕所革命,推进农村人居环境全面改善。

(5)遵从环境现状,以不破坏原有植被为前提,通过建设人工湿地,对河水进行净化处理,提升利民河水质及周边生态环境。同时,坚持以人为本,创造一个生态宜人的生活环境,为当地的居民以及游人提供一处休闲、舒适、安全、便捷的生活空间和游玩活动场所,吸引人们来此游玩休憩,发挥所在地的自然优势,提升周边的自然生态环境。

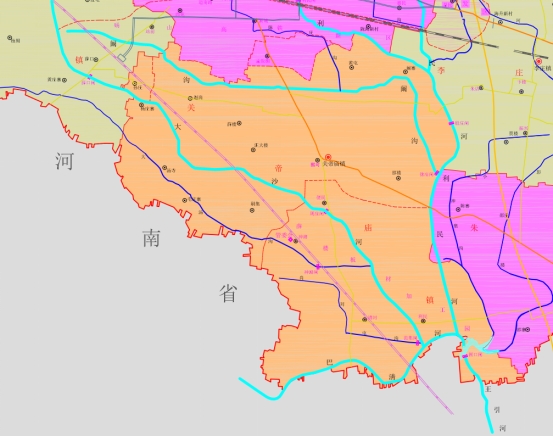

2 现状与问题分析

王引河为淮河流域洪泽湖水系,自砀山县南部的固口闸始,上承巴清河、大沙河、利民河来水,东南向流;固口闸以下,流经河南省夏邑县窑山集,永城市条河镇、芒山镇、薛湖镇、刘河镇、陈官庄乡至高集西进入皖境萧县西南部,沿皖豫边界至刘楼,进入濉溪县境,经刘桥、翟桥,于大秦家闸西,南入东新建沟与沱河汇流。固口闸控制流域面积为723平方公里。

王引河由砀山县众多小型河流组成,利民河是王引河的一条主要支流,属新汴河水系,从殷庄闸到固口闸长12.6km。利民河流域存在防洪形势严峻、水资源供需矛盾突出、水质污染日趋加剧、水土流失治理进展缓慢等问题,严重制约了砀山经济社会可持续发展。

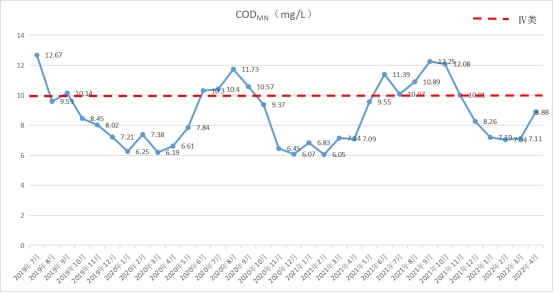

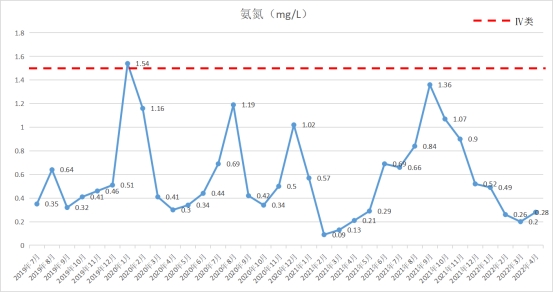

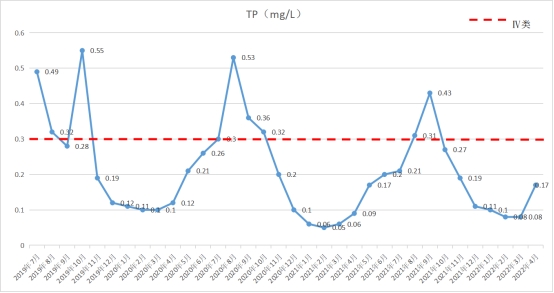

王引河固口闸水质目标为Ⅳ类,部分时间段水质不达标,达标形势十分严峻。根据固口闸2019年7月~2022年4月月平均水质数据,CODmn浓度超标月份占总月份的35%,氨氮浓度仅1个月份超标,总磷浓度超标月份占总月份的23%。可知王引河主要污染物为CODMN、总磷。

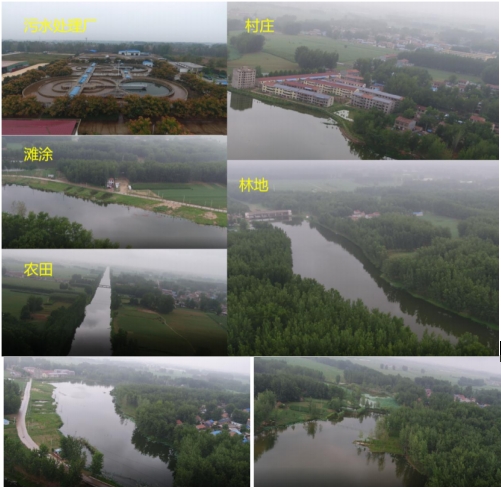

流域内有污水处理厂8座,分别为官庄坝镇污水处理厂、关帝庙镇污水处理厂、薛楼园区污水处理厂、曹庄镇污水处理厂、赵屯镇污水处理厂、正源污水处理厂、经济开发区污水处理厂、高铁新区污水处理厂,废水经过各工序处理后排放,出水水质达到一级A标准。

流域内有污水处理厂8座,分别为官庄坝镇污水处理厂、关帝庙镇污水处理厂、薛楼园区污水处理厂、曹庄镇污水处理厂、赵屯镇污水处理厂、正源污水处理厂、经济开发区污水处理厂、高铁新区污水处理厂,废水经过各工序处理后排放,出水水质达到一级A标准。

沿河流方向有大量村庄分散坐落于河道附近,部分村庄村民生活污水未经处理排入利民河,对利民河水质也会造成污染。

河道两侧以农田为主,由沿河两岸滩地自主河槽逐渐向岸边高地漫延,滩地上居民在低水位时进行农作物耕种,存在水土流失的现象。

河道水质较为浑浊,水系连通性差,植被较为单一,水生态状况较差。

1. 现状水质较差,对下游水系水环境产生较大压力

近年来,随着经济的发展和城镇规模的扩大,各类污水的排放量逐渐增加,由于城镇污水管网不健全等因素影响,利民河沿线存在未经处理的城镇生活污水排入河道的现象,导致河道受到污染,对河道水质产生影响。

利民河是王引河重要支流,根据固口闸断面水质监测情况,利民河现状水质较差,对王引河水环境健康产生较大压力,严重影响了区域水资源开发利用和周边群众的身心健康。

2. 河道上游污水处理厂尾水排放

砀山县污水处理厂位于利民河上游距本湿地工程约18km处的砀山县经济开发区,主要负责处理城镇居民生活污水,设计出水量为5万m3/d。污水处理厂可以对城镇污水起到有效的净化作用,但是污水处理厂尾水水质无法达到Ⅳ类水标准,对下游水质仍然会造成一定的影响。

3. 村镇污水管网建设不完善,生活污水未经统一处理

当前河道沿线乡镇、农村居住点较为分散,污染源也很分散,导致现状村镇污水管网建设缺口较大,污水不能集中排放,面源污染防治面广、量大。各乡镇污水的任意排放以及沿河村庄点源、面源污染没得到有效的控制,部分村镇生活污水未经处理直排河道,对河道造成直接污染。

4. 河道两岸为大面积农田及果林,存在农业面源污染问题

河道沿岸基本为农田灌溉区,农业现代化水平不高,农业生产管理粗放,农业面源污染缺少有效防治措施,污染物进入河道,对水质产生威胁。

化肥和农药是农业面源污染的两大主要因素,流域内农田面积较广,常规生产中存在施肥不合理问题,氮、磷用量较高,且流域内河流和水库补水主要是地表径流的雨水。从农田系统角度,农田沟渠处于农田系统的末端,承接来自农田地表径流与农田渗漏合流产生的地表水即农田退水,大多数农田退水并不能回灌农田,退水中的氮、磷营养物质随水流自由排放流入地势低洼或下游池塘、湖泊或河流,是雨季的主要污染源。总体来看地区的农业较发达,但流域内面源污染拦截能力较低,农业面源污染导致汇入河流水体的氮、磷超标。

5. 污水处理设施建设滞后

由于实施范围内污水管网体系尚未形成有序的收集系统,目前仅镇区人口稠密地区的道路两侧建设排水管渠,镇区边缘及农村地区大部分为明沟或地表漫流,排水管网覆盖区域较小。管网未覆盖区域缺乏污水处理设施,生活污水和雨水就近排入河渠或鱼塘。

6. 经过厕所革命,大部分居民化粪池都已经改为三格化粪池,但仍有半数居民现有的化粪池部分为无底化粪池,污水通入化粪池之后直接渗入浅层地下水,部分用于施肥,部分溢流排入农田或附近水体;现有的三格化粪池无合理的污水排口,污水经化粪池处理后以渗入地下、直排入田、直排入河渠等形式排放,未到达理想的处理效果。

7. 污水收集系统和污水处理系统不完善,污水收集、处理率低。区域内大部分村庄尚未建设污水收集系统和污水处理站,生活污水未经处理,直接排放,对村庄周边环境造成污染,影响地下水水质。

8. 由于排水系统未完善,农村地区基本都未建成污水处理设施,造成污水“无处可排、无序乱排”的局面,另外利民河流域范围内大大小小河道沟渠密集,且作为主要受纳体,其过水断面及环境容量日渐被侵蚀,最终排入利民河,水体存在较大污染隐患。

9. 现状污水排水管(渠)道存在不同程度的损坏、堵塞现象,造成污水排放不畅。无法收集处理,污染地下水,不能满足环境保护要求。

10. 区域面积大,地形复杂,不利于污水的统一收集处理。农村地区区域面积大,区域内地形地貌复杂,不同地区村庄布局特点、居民生活习惯和用水设施条件差异较大,特别是自然村分布十分分散,不利于污水的统一收集和处理。

11. 已建成污水处理设施,工艺多样,标准不一,处理效果参差不齐。部分中心村已建成一定数量的污水处理设施,但工艺多样、标准不一、工程质量、处理效果参差不齐,同时由于配套管网不完善,进水浓度低,大大降低了污水处理设施的工程效益。

12. 建设时缺乏统一规划,后期运营管理能力不足,造成资源浪费。农村地区缺乏专业的技术人员,运营管理能力不足,排水设施有人建无人管,运行成本高、管理复杂,造成一定程度的资源浪费。

3.1 总体目标

通过加大河道内源污染治理和入河排污口整治、推进工业源、生活源和农业农村面源污染防治,强化河长制落实、联防联控和环境监管等攻坚行动,2022年10月底前全县水环境质量得到明显改善,12月中旬全部达到水质考核目标要求。

3.2 考核目标

根据《安徽省生态环境厅关于下达“十四五”国控断面水质目标及达标年限的通知》,王引河国控断面(固口闸)水质目标为:到2025年,地表水IV类水。

4.1 主要任务

为实现水质全部达标

(一)抓紧时间启动砀山县利民河水环境综合治理工程,该工程采取政府发放专项债模式,共发行专项债1.6亿元左右,对利民河流域进行全面治理,计划在巴清河与大沙河交汇口下游50米处建设一座拦水橡胶坝,新上一座日处理3000吨的水处理设施,对上游河南来水进行不间断处理,处理后再往下游排放同时对沿河两岸行政村生活污水进行收集处理,重点对薛楼园区污水管网进行修复铺设,对两岸生活废水应收尽收,防止生活污水直排对河水造成影响。

(二)全面开展“清河行动”。严格河湖水域岸线空间管控,加快推进水陆同治,严格落实“省总河长1号令”、“市总河长1号令”、“市总河长2号令”,着力清理整治河湖乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排、乱捕等危害河湖健康的突出问题。划定河湖管理范围,河道河坡、堤坡、干涸河床禁止耕种,禁止侵占自然湿地等水源涵养空间。及时总结清河行动工作经验,建立健全工作机制,常态化开展清河行动。

(三)加强管网排查,保障污水收集。组织城区雨污管网全面排查检测,摸清城区及城乡结合部污水管网空白区、雨污混流错接点、合流制入河排口、小区和街巷雨污合流情况。建立详细的问题清单,分步骤分类逐一制定整治措施和完成时限,分类推进实施。加快镇(园区)生活污水管网建设进度,进一步完善入户管网,提高生活污水收集率,保障进水浓度达到镇(园区)污水处理厂提质增效要求;加快实施城区水环境综合整治一期工程及开发区污水处理厂二期工程,抓紧时间启动城区水环境综合整治二期工程

(四)加强流域畜禽养殖污染防治。进一步完善规模化养殖场粪污处理设施,严格落实场区雨污分流措施,根据养殖场规模建设相匹配的集污池和堆粪场,因地制宜推进规模化养殖场肥水管网进田工作,支持粪污集中处理中心和有机肥场建设,提升畜禽养殖粪污资源化利用水平,最大限度降低畜禽养殖粪污污染风险,严禁粪污直排。落实畜禽养殖禁养区规定。强化对散养户的环境管理,引导散养户规范粪污收集、贮存和转运,杜绝粪污无序管理、直接排放问题。加大养殖污染防治执法检查工作力度,坚决打击各种违法排污行为;

全面推进流域农作物秸秆综合利用。大力推进农作物秸秆综合利用,实施农作物秸秆“四离一集中(即离田、离林、离路、离坑塘,集中收贮)。要结合实际,科学建设秸秆集中收贮点,要充分利用公益岗位人员,常态化开展村庄、坑塘和道路周边秸秆、杂物等垃圾清理整治工作,切实杜绝河道内秸秆堆积现象,防止秸秆浸泡沤烂造成水质恶化。规范堆放农作物秸杆。

(五)强化深度治理,严控污染负荷。工业集聚区要加强污水收集处理,加快污水处理设施扩容改造;加强工业入河排放口和雨水排放口的监督管理,严防雨污混流、污水溢流、借雨排污,对辖区内涉水工业企业加强监管,防止工业企业非法排放污水;加快小神湖人工湿地建设进度,努力提升河道自净能力,降低污染负荷。

4.2 工程措施

4.2.1 城区水环境综合整治一期工程

城区水环境综合整治一期工程工程内容只要包括:沿顺堤河东侧、桐木路(梨花二路)、陇海路、永顺路、道北路等路段实施雨污管网改造,新建雨水管道及雨水箱涵15.63千米,新建污水管道16.21千米。

4.2.2 砀山县利民河水环境综合治理工程

砀山县利民河工程内容主要有利民河河道水环境治理工程和利民河周边乡镇污水收集管网延伸工程。该工程采取政府发放专项债模式,共发行专项债9500万元左右,对利民河流域进行全面治理,计划在巴清河与大沙河交汇口下游50米处建设一座拦水橡胶坝,新上一座日处理3000吨的水处理设施,对上游河南来水进行不间断处理,处理后再往下游排放同时对沿河两岸行政村生活污水进行收集处理,重点对薛楼园区污水管网进行修复铺设,对两岸生活废水应收尽收,防止生活污水直排对河水造成影响。

4.2.3 小神湖人工湿地建设工程

砀山县小神湖人工湿地水质改善项目以提升利民河水质为根本出发点,处理和净化利民河来水后再排入下游河道。本项目新建小神湖人工湿地面积175000m2,

4.2.4 城区管网排查工程

加强城区雨污管网全面排查检测,摸清城区及城乡结合部污水管网空白区、雨污混流错接点、合流制入河排口、小区和街巷雨污合流情况。建立详细的问题清单,分步骤分类逐一制定整治措施和完成时限,分类推进实施。

4.2.5 城区管网整治工程

根据城区管网调查成果,管网功能性缺陷、结构性缺陷进行管网修复改造、混接点错节点进行整治、合流区域进行雨污分流改造、管网空白区域进行管网进行专项设计补充,提高管网覆盖率,保障污水收集能力,确保进水水质,污水厂良性运行。

4.2.6 污水处理应急处理工程

现阶段部分区域存在污水处理规模不足,污水无法得到有效收集,通过采购污水处理应急设备方式缓解污水处理能力不足问题。

项目计划采购日处理能力500吨一体化污水处理设备、3000吨移动式污水处理设备及日处理5000吨应急污水处理站,缓解现阶段困境。

4.2.7 利民河流域农村生活污水收集处理工程

利民河流域农村范围内的17个行政村、53个自然村,主要涉及关帝庙镇赵岗村、关帝庙镇薛楼村、关帝庙镇阚寨村、高铁新区陇海新村、李庄镇朱店社区、朱楼镇陈寨村、薛楼板材加工园利民社区等村落的生活污水收集管网及污水处理站设计。建设内容包括新建污水管网共计423.27km,其中:d300共计169.31km、d200共计105.82km、de160共计84.65km、de110共计63.49km;新建一体化污水处理站49座,总处理规模1285m3/d,成品玻璃钢化粪池4座,钢筋砼池槽人工湿地53座,新建污水检查井5644座。

4.2.8 经济开发区污水处理厂二期工程

经济开发区污水处理厂现阶段污水处理规模为2万m³/d,扩建经济开发区污水处理厂,扩建规模3万m³/d。

4.2.9 流域畜禽养殖污染防治工程

进一步完善规模化养殖场粪污处理设施,严格落实场区雨污分流措施,根据养殖场规模建设相匹配的集污池和堆粪场,因地制宜推进规模化养殖场肥水管网进田工作,支持粪污集中处理中心和有机肥场建设,提升畜禽养殖粪污资源化利用水平,最大限度降低畜禽养殖粪污污染风险,严禁粪污直排。落实畜禽养殖禁养区规定。强化对散养户的环境管理,引导散养户规范粪污收集、贮存和转运,杜绝粪污无序管理、直接排放问题。加大养殖污染防治执法检查工作力度,坚决打击各种违法排污行为。

4.2.10 全面开展“清河行动”工程

严格河湖水域岸线空间管控,加快推进水陆同治,严格落实“省总河长1号令”、“市总河长1号令”、“市总河长2号令”,着力清理整治河湖乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排、乱捕等危害河湖健康的突出问题。划定河湖管理范围,河道河坡、堤坡、干涸河床禁止耕种,禁止侵占自然湿地等水源涵养空间。及时总结清河行动工作经验,建立健全工作机制,常态化开展清河行动。

4.2.11 管理措施

除工程措施外,管理措施也是水污染防治的重要手段。

(1)严格“河长制”管理

各区、开发区“河长制”断面水质逐步改善直至稳定达标。

(2)规范城市排水行为

源头雨污分流改造:全面完成王引河流域污染源源头“雨污分流”改造,杜绝废水直排河道。并加强调度。

(3)加强管网管理与维护

对流域内排水管涵定期排查和管护,加强排水设施的管理与维护,及时修复破损老化管道,建立长效管理机制;杜绝污水通过雨水管涵、明渠等直排河道。

(4)严格企业排放管理

加强流域内污水处理厂运营监管,确保正常稳定达标运行;按照网格化监管要求,利用新环保法赋予的权限,对违法违规排污一律从严、从重处罚。

(5)强化水质监测预警

密切关注沿程水质变化情况,及时发布水质预警,形成水质变化异常情况快速发现、快速处理工作机制;通过水质反馈,统筹调度工程措施和管理措施。

(6)加强沿河巡查

采用政府购买服务方式,每周组织沿河巡查,出具巡查报告。对沿河所有雨水、污水排口实行编号管理,监测旱流污水水质、水量;沿程加密布设水质断面;河道周边巡查。

(7)农排泵站临时管控

加强信息沟通,对农排泵站排水实行临时管控,避免对国控断面监测造成不利影响。

(8)重大工程建设提前报备

提前通报王引河下游综合治理工程开工时间、施工方式等。优化施工方式,避免施工期对国控断面水质造成影响;工程开工前要及时向市环保局通报开工时间、建设计划等,预留与上级环保部门商定临时考核点位时间。

5.1 健全考核机制,强化责任主体

根据王引河流域所在区县进行划分,科学设定考核断面,以小流域和跨境断面为考核单元,明确各区县及河长的责任。并以流域污染物为考核内容,以水质达标为考核目标,每季度进行考核,相关目标指标纳入各级政府和领导干部政绩和奖励考核要素。对因决策失误造成工程未实施或延误的领导干部和公职人员,要追究相应的责任。

5.2 成立领导小组,加强组织保障

为确保方案的组织实施,成立以市长为组长,分管市长为副组长,市相关部门及各区县政府领导组成的领导小组,形成分级管理,积极推动方案的实施。

5.3 加强能力建设,健全监测体系

目前流域水文水质环境监测系统尚不完善,不适应强化流域水环境监管的需要。因此,需进一步完善流域监测网络,建立流域统一的水环境信息共享平台,克服部门、地区间职责交叉、监测站重复建设、管理不到位的现象。

5.3.1 健全水系水环境监测体系

在现有的监测站网基础上,完善流域水环境监测网络和监测体系,查缺补漏,优化水质监测断面布局,增加监测指标和监测频次,提高环境监管执法能力,完善流域水环境监督监测体系。对流域未设置监测断面的支流增设河长制监测断面。并在王引河监测断面布设河道水文水质自动监测站,对流域水质水量进行实时监控。

5.3.2 加强污染源监控

对流域内重点污染源进行实时监控,包括污水处理厂出水水质水量、工业点源出水水质水量、规模化畜禽养殖污水处理情况,以及相关环保工程出水水质进行实时监控。加强农业环境监测手段建设,提高农业环境质量监督监测能力和信息收集、处理、传递能力;加强农业面源污染治理网络系统建设,组建专业性信息平台,统一管理农业面源污染治理信息,实现各个监测点的远程数据传输和数据处理。

流域内各级政府要下决心挂牌督办,集中力量、集中时间,全力攻坚。环保部门要与监察机关加强相互配合,加大责任追究力度,确保挂牌督办案件查处到位。

5.4 健全投融资机制,规范资金使用

5.4.1 多渠道筹集水环境综合整治资金

增加政府资金投入。由市政府统一协调安排水污染治理专项资金。各级政府和有关部门也要加大水环境保护支持力度,并积极向中央和省争取资金支持,对重点地区给予倾斜。重点支持污水处理、污泥处理处置、河道整治、饮用水水源保护、水生态修复等项目和工作。对环境监管能力建设及运行费用予以必要保障。

引导社会资本投入。鼓励社会资金参与基础设施建设,探索BOT(建设-经营-转让)、BLT(建设-租赁-转让)和PPP(政府—社会资本—合作)方式。探索合同能源管理,建立健全节能环保投融资机制。推行污染治理设施投资、建设、运行一体化特许经营。

5.4.2 水环境综合整治资金的定向使用,禁止挪作他用

工业、畜禽污染源达标治理费用,按照“谁污染,谁治理”的原则,全部由企业自筹解决。有污染治理任务的企业,必须首先集中资金进行污染治理。

属于市政建设内容的排水管网应纳入城市基础设施建设计划。

5.5 建立信息公开,推动全民参与

建立环境信息共享与公开制度,实现污染源、流域水文和人群健康资料等有关信息的共享,并由各级政府及时发布信息,让公众及时了解流域与区域环境质量状况。各级政府通过设置热线电话、公众信箱、开展社会调查或环境信访等途径获得各类公众反馈信息,及时解决群众反映强烈的环境问题。依靠科学技术和环境宣传教育,加强环境科学知识宣传教育,普及环境保护知识,提高全民环境保护意识,增强全社会的环境忧患意识和责任意识,倡导节约资源、保护环境、绿色消费的生活方式。

公安机关备案码:34132102000161

公安机关备案码:34132102000161