砀山蓝印花布:染出的“青花瓷”

古老的传承

砀山的乡间民俗与蓝印花布紧密相连,旧时姑娘出嫁,在普通老百姓的生活中几乎无处不在,身上穿的、头上载的、床上盖的、日常用的都是蓝印花。姑娘出嫁,母亲会专门为其准备蓝印布的饭单,衣箱里又常常会有一两条蓝印花布被面、蚊帐,洞房内可以看到全套蓝印花嫁妆。

从祖辈传下来的花样册上选取花纹

在阳光下,蓝天、白云、青草地、小村庄和身着蓝印花布出嫁的姑娘,成为人们记忆中最绚丽的风景。

祖传的刻刀

在皖北地区,自古以来民风淳朴。明清时期,由于砀山当时的地理环境非常特殊,温暖湿润,种庄稼不丰收,特别适宜棉花和“蓝草”的生长,种植十分普遍,再加上当地的民间纺织技术又十分发达,家家都有木制的纺车和织机,家家可闻布机声,户户都有织布娘。

明清时期的砧板

因此,染坊业一度成为黄河故道沿岸十分繁荣的手工作坊。砀城西关染缸店所制的蓝印花布则集众家之子,图案更加丰富,其中“瑞鹤鸣祥”、“岁寒三友”、“梅开五福”、“榴开百子”、“喜鹊登枝”、“麒麟送子”、“蟾宫折桂”、“凤凰牡丹”、“百子图”、“百寿图”等久负盛名。

雕刻花版

清末民初之际砀山县城西20里靛池许庄和城东南30里胡屯村等乡间作坊的蓝印花布也极为繁荣,形成了织机遍地,染坊连街,路上运布的洪车子、土车子来往如梭的壮观景象。

以手工织成的老棉布为原料

时至今日,老人们只要一看到蓝印花布就会勾起年轻时美好的回忆,而如今的年轻人却只能从学校、博物馆中了解到砀山蓝印花布的历史和文化。从生活必需到逐渐没落再升华至现在成为艺术品,简单质朴的蓝印花布烙下了历史的印记。如今,蓝印花布让我们目光再次聚焦,一起走进那蓝白相间的世界……

用豆面和石膏粉调成防染涂料

一方朴素蓝印花布的渊源

5月20日下午,皖北晨刊记者一行来到砀山县李庄镇胡屯村,一处古色古香的蓝印花布染坊就坐落在这里。

把防染涂料透过花版涂抹在棉布上

83岁高龄的胡正申,是非物质文化遗产蓝印花布的第四代传承人,也是这家老染坊的负责人。

棉布沾上防染涂料的地方就形成白色的花纹

庭院里,放满了高高支起的竹架,刚用黄豆浆和石灰染过的手工棉布,从半空里悬挂下来,颇是醒目,让人有穿越的感觉。染坊右边墙上整齐地挂了一排蓝色印花布,深重的蓝、纯净的白,质朴的色彩,古拙的纹样,透出乡野生活的质朴诗意。蓝花印布大小不一,形状各异,内涵丰富。

把涂抹好的棉布晾干

清朝末期,胡正申祖父胡安清继承祖业,16岁时开一个小染坊。“当时蓝印花布在国内很盛行,因为卖花版的很少,只有河北省董家卖,很难买到。祖父就一心学刻花版,经过多年的探索改进,刻的花版大量外销,从砀山往周边辐射,最远卖到北京、山东、河南、江苏、陕西等地,使安徽砀山的‘三元兴染坊’声名远扬。”胡正申自豪地说,“1979年,省外贸局带着胡氏蓝印花布样品参加广交会,日本商人看了非常喜欢,要求订货。次年,日本商人要求年生产200万平方米,由日商负责常年销售,但因我们无力批量生产而错失了良机。”

把植物做成的靛蓝染料加热到100度,倒进缸里

谈到六代祖传的胡氏蓝印花版,年已花甲的胡正申感慨万千地说,十年浩劫,使很多民族文化蒙受灾难,蓝印花版也无例外被打成“四旧”,人被斗,家被搜,千余种图案抢烧过半,现存的这几百种图案,是他冒着生命危险偷偷藏在麦秸垛内幸存下来的。

把涂好防染涂料的棉布在水里浸一下

说着,胡正申走进房间,抱出他的“宝贝”。“这可是我家的‘命根子’!”说起蓝印花布,胡正申心潮难平,“你看,这花版的刀功遒劲有力,构图新颖古雅,合版考究细密,是我家祖传绝技,也可以说是我们国家目前最古老、保存最齐全的花版图案了。”

放进染缸

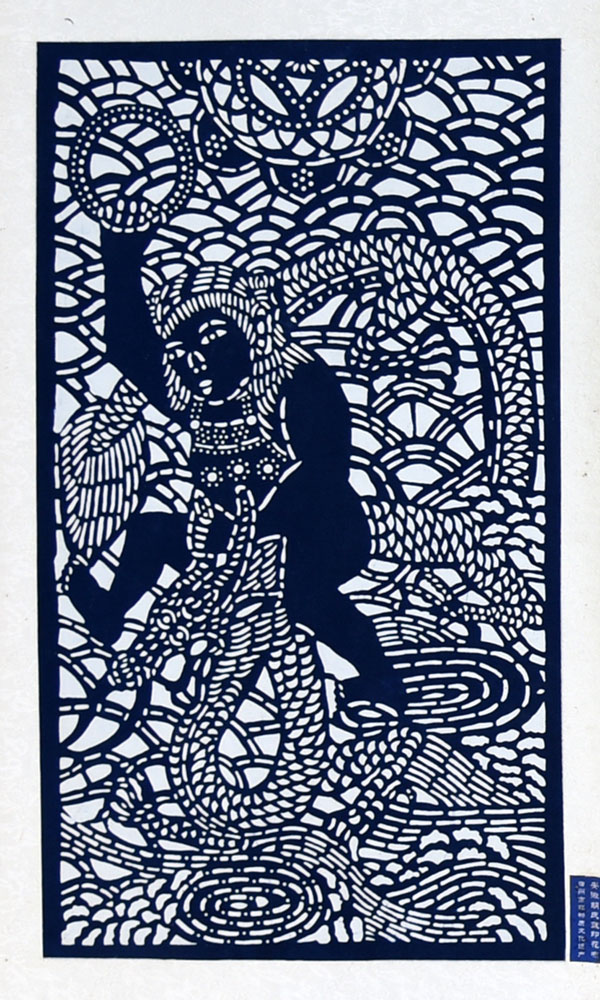

记者看到,蓝印花布的花版图案是十分富有生气的,那飞舞的蝶,嬉戏的鱼,微风中的鸟,草原上的小鹿,摇头摆尾滚绣球的小狮子,籽实饱满的石榴等等,极为生动,非常喜人。那赏心悦目的蓝与白所产生的静谧,比其它任何颜色更能抚慰心灵。

15分钟后取出。刚取出的布料为土黄色

“我们父辈的那个年代,是个缺乏色彩的年代,蓝印花布显得十分漂亮和醒目,买不起丝绸的平民百姓都喜欢穿蓝印花布。”砀山县文化馆原馆长黄世东说。

十几秒后,布料颜色渐渐变为绿色,最后变成深蓝色

清末民国初,日常的婚丧嫁娶习俗都有蓝印花布的身影。出嫁,嫁妆里是一定会有一条蓝印花布围裙的,再穷的人家也会为女儿准备一两条蓝印花布的被面,往往会是“百子图”、“龙凤呈祥”等等喜气洋洋的图案;还会有一个蓝印花布的大包袱,里面除棉花胎外,还会有枣子、花生、桂圆、红蛋,祈望着“早生贵子”。

染好的蓝印花布晾干

如今,砀山懂得植物印染蓝印花布全套印染技艺的老艺人已是屈指可数。“蓝印花布的印染技艺复杂,活儿又苦又累,年轻人都干不下来。蓝印花布这门传统手工艺,亟待保护和传承。”黄世东不无惋惜地说,“整个安徽省的蓝印花布手工制作作坊,目前也只有砀山县李庄镇胡屯村胡正申一家了。”

穿在身上的“青花瓷”

二十多道工序 染出“青花瓷”般的美

今年49岁的胡玉民是蓝印花布第五代传承人,从小跟着父亲胡正申学蓝印花布的手艺,他和父亲在自己的农家小院默默地染着蓝印花布,仿佛时间不曾流逝。如今,他23岁的儿子胡贺贺也在他的感染下当了学徒。胡玉民说:“我老爷爷那一辈就开始做蓝印花布了,这祖传的手艺到了我这儿不仅不能丢,还要有创新。”

浓浓的传统味

胡玉民将印有“狮子滚绣球”图案的半成品,从竹架上拿下来,和儿子一起缠到梭子上,准备放到染池浸染。“往染料池里放的时候要慢慢放”,胡玉民嘱咐儿子,5分钟后,“可以往外拉了,拉的时候要用力稳住,拉出来固定住。”胡玉民说,这是一匹布的第一遍浸染,刚刚浸染出的蓝印花布是浅绿色的,曝于空气中,随着时间的变化,渐变成旧蓝呈现出“青花瓷”般的美。手工活儿,都是慢工出细活的,一下午爷俩只染了三匹布。

“蓝印花布看着简单,制作工艺却非常复杂。且不说纺纱织布,光是印染就有许多环节。”胡玉民娓娓道来:民间蓝印花布,全凭人工手纺、手织、手染而成。其图案全凭手工镂刻,每幅刻好的纸版都似剪纸艺术。蓝印花布制作工艺第一道就是镂刻花版,在牛皮纸上勾出大体的图案,用自制刻刀以刀代笔,进行镂刻,镂刻中有分刻面、刻线、刻点的手法,刻面主要采用断刀的刀法,来表现大块图案,这也是蓝印花布中最具典型的刀法,刻刀需竖直,力求上下层花形一致。

花版镂空后,经刷桐油加固,分类保存,需要用时就可直接印纺染浆。白布在印纺染浆之前要洒上水润湿,这为了让白布更好地吸收染浆。

按1:0.7的比例调制黄豆粉加石灰粉,把花版放在浸好的土布上刮浆,浆水从花版的镂空处漏下,在土布上形成突起的花纹。

蓝印花布蓝得清透,是因为采用了植物染料——蓝草。据《光绪通州志》记载:“种蓝成畦,五月刈曰头蓝,七月再刈曰二蓝,甓一池水,汲水浸之入石灰,搅千下,戽去水,即成靛。用于染布,曰小缸青。出如皋者尤擅名。”春播秋收,叶子浸放在石潭中,几天后去掉腐枝,放入石灰或海蛤粉,使之沉淀。沉淀后的染料似土状,俗称“土靛”。每年的5月初,砀山人收割当地出产的植物染料——蓝草,作为蓝印花布的染色颜料进行加工。

上浆的布放在水中浸泡,直至布浸湿到浆料发软后即可下缸染色。布下缸20分钟后取出氧化、透风30分钟,并不断转动布面使其氧化均匀。布出缸晒干后,要“吃”酸固色,接着是“刮灰”,上浆过的花纹成为白色,其他处染为蓝色,把灰刮掉,花纹就显示出来。

蓝印花布的美是“淘洗”出来的美,经过反复“淘洗”,再来晾晒。将染好的蓝印花布挂在太阳底下晒的情景,一幅幅蓝布从高高的云天直挂而下,去了浅浮灰浆,密封处露出本色。灰浆块面大的地方,灰层在染色的卷动中自然裂开,蓝靛随着裂缝渗透到布上,留下人工无法描绘的自然冰纹。

其图案古朴、清新、明快,印染技术精良,享誉全国,深受百姓的喜爱,在民间广为流传,尤其在鲁、冀、陕、川、豫、皖一带,颇具盛名。

维持生计“捉襟见肘” 传承之路心酸坎坷

随着现代印染工艺的兴起,“唧唧复唧唧,木兰当户织”的光景一去不返。砀山的蓝印作坊也日渐凋落,蓝印艺人纷纷别枝离去,另觅生计。

“我自己也动摇过,放弃过一段时间。”胡正申的儿子胡玉民说,经过朋友及父亲的多次劝说才想明白了一些事,只有自己把老祖宗留下来的手艺做精,传承才有出路。而且从农村家用纺织品转为现代装饰品,从传统艺术图案蜕变成现代家居时尚元素,蓝印花布要传播开去,也要广接地气。

多年来,胡玉民不断研制,制作成品旗袍、唐装、壁挂、蓝印花布被面等产品,以往的蓝印花布,一块成品上蓝色只能有一种,而现在则可在同一块布上同时染出多种层次的蓝,为喜欢蓝白搭配的审美需求提供了更丰富的选项,纹样和图案也愈发多元。

千百年来,蓝印花布所传承下来的物质和非物质文化遗产令世人敬佩,这一民间瑰宝也幸得传承。而值得庆幸的是,胡玉民和他的家人一直在老家致力于保护这一文化瑰宝。谈及今后的发展,胡玉民表示,准备成立砀山县“三元兴”蓝印花布印染公司,不断提高印染技术,让老工艺绽放新光彩,造福现代人,同时也希望有识之士能投资共同开发,出口到国外,做大做强民族传统印染业,大力弘扬传承民族文化遗产,创造出更加优质优美的蓝印花布产品。

(图/拂晓报特约摄影 崔猛 文/拂晓报记者 刘晓琼)

公安机关备案码:34132102000161

公安机关备案码:34132102000161